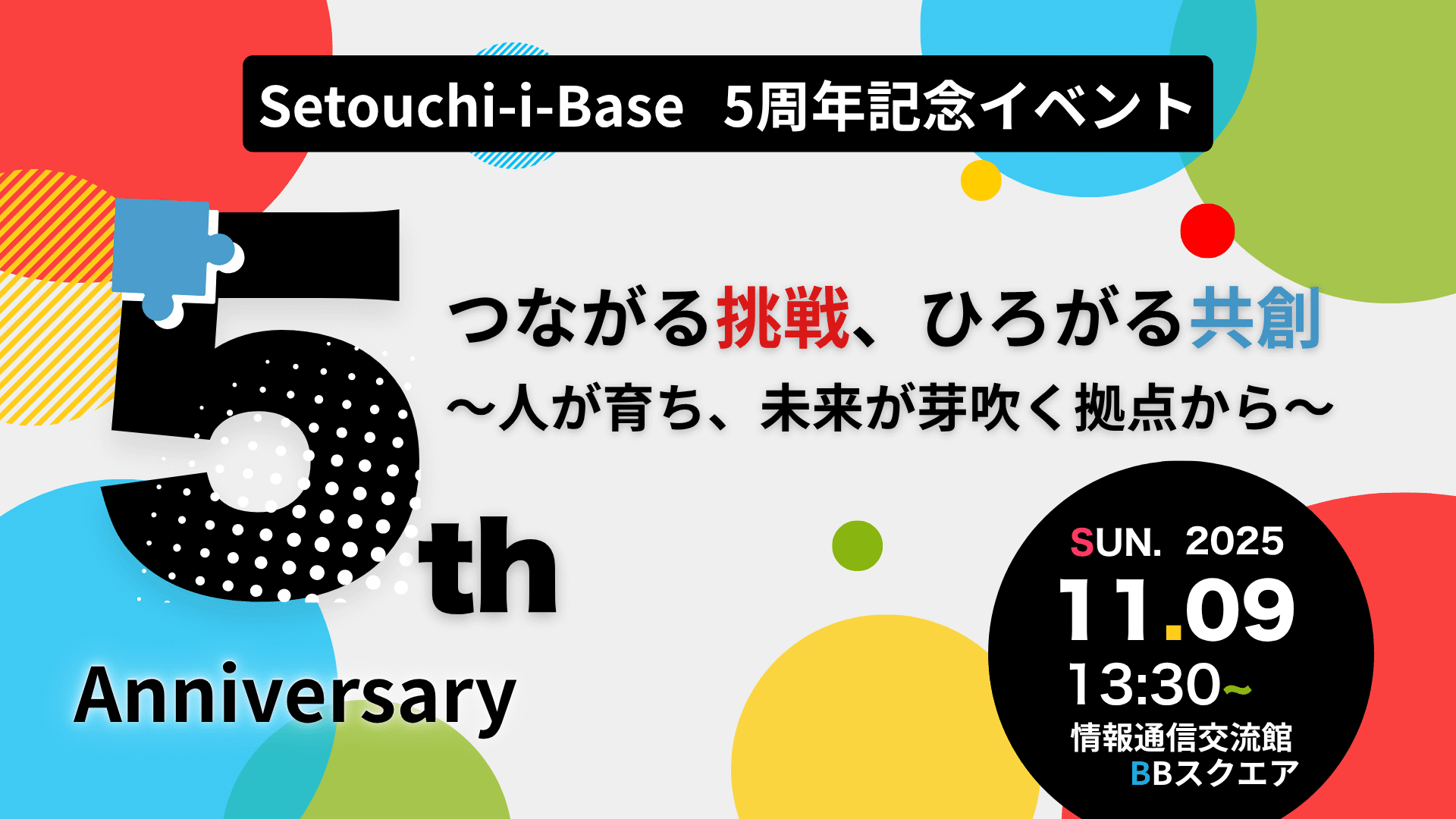

今回は、3部構成のトークセッションのうちの「第一部:挑戦の軌跡、未来への布石」についてまとめています。イベントの詳細については、以下のリンクからイベントの詳細ページをご覧ください。

最初の一歩が、未来を変える。挑戦が交差する拠点 Setouchi-i-Base 5周年の軌跡と、新たな事業が生まれる理由

熱気に満ちた、Setouchi-i-Base 5周年記念イベント。会場に集った人々が共有していたのは、単なる祝福の言葉だけではなかった。それは、この場所から生まれた数々の挑戦の物語に対する共感と、自らも次の一歩を踏み出したいという静かな決意の表れだった。

この記事は、単なるイベントレポートではない。なぜこの拠点が、これほど多くの挑戦者を引きつけ、異業種連携や新たな事業を生み出す原動力となっているのか、その本質に迫るものである。

第1部のトークセッションには、大手企業のDX担当者、キャリア転換を果たしたデザイン講師、そして地域を巻き込む起業家という、異なる立場の3名が登壇した。彼らのリアルな体験談は、企業の変革、個人のキャリア構築、そして新規事業創出の具体的なモデルケースとして、あらゆる読者に示唆を与えるだろう。

この記事では、三者三様の成功事例を解剖し、この場所が単なる施設ではなく、予測不能な化学反応を誘発する「エコシステム」として機能している構造を明らかにする。

- 多田佑羽馬さん (法人会員 株式会社タダノエンジニアリング 所属)

イントラプレナーシップ養成講座受講。DX推進部門に在籍し、社内のシステム管理やRPAを活用した業務の効率化に取り組む。 - 大西麻里さん (会社員・デザインツール講師 )

WEBクリエイター養成講座を受講。コーディネーターの支援で講師への道が開け、現在は正社員・子育て・講師として活動中。 - 吉鷹知美さん (manowa. 代表 )

東かがわ市にて子育て支援スペース併設の飲食店を経営。瀬戸内チャレンジャーアワード2022 setouchii-base 賞受賞。事業成長支援プログラムBooster Garage 2023ファイナリスト。 - ファシリテーター:梅澤 緋沙子さん(Setouchi-i-Baseコーディネーター)

オープンイノベーションの拠点 Setouchi-i-Base とは?

物語を紐解く前に、まずその舞台となる Setouchi-i-Base がどのような施設であるかを定義しておきたい。この拠点の設立背景とミッションを理解することは、後に続く登壇者たちの挑戦が決して偶然の産物ではないことを明らかにするからだ。

2020年の開設以来、Setouchi-i-Base は具体的なプログラムと伴走支援を通じて、香川県のイノベーションシーンに不可欠な存在へと成長した。

その基本機能は以下の通りだ。

- 設立: 2020年11月7日

- 目的: 若者や地域の人々が集い、交わり、学び、競争するオープンイノベーション拠点

- 活動の柱: 人材育成、企業支援、ビジネスマッチング、企業間連携の推進

- 具体的なプログラム

- 人材育成講座: 実践的なスキルを習得する「香川コーディングブートキャンプ」や「クリエイター養成講座」など、時代のニーズに応じた多様な講座を展開。

- アクセラレーションプログラム: 「瀬戸内チャレンジャーアワード」をはじめ、ビジネスアイデアを事業計画へと昇華させ、成長を加速させるためのプログラムを多数開催。

- 支援体制の特徴: 専門のコーディネーターやメンターが、単なる指導者ではなく「一緒にやってくれる存在」として寄り添う。その「暖かさ」と「伴走支援」が、挑戦の第一歩を後押ししている。

では、実際にこの拠点を活用した企業や個人は、どのようにして自らの挑戦を形にしていったのか。まずは、大企業の硬直した文化に変革をもたらした事例から見ていこう。

【法人事例】企業の”慣性”を打ち破る挑戦 – 株式会社タダノエンジニアリング 多田佑羽馬さんのDX推進

多くの企業が直面する「DX推進の悩み」や「外部連携へのためらい」。

株式会社タダノエンジニアリングの事例は、この共通課題をいかに乗り越えるかを示す、優れたモデルケースだ。

これは単に外部の助けを借りた話ではない。Setouchi-i-Baseを外部のR&D部門、そして文化変革のエージェントとして活用し、長年の企業体質そのものを変革した戦略的な物語である。

同社で3〜4年前に新設されたDX推進部門は、当初「何をやったらいいのか全然わかんない」状態にあった。加えて、「社外の人に相談して何かをやるっていうのがあまり文化としてなかった」という、深刻な組織の壁が存在した。内向きの企業文化が、変革の最大の障壁となっていたのだ。

この膠着状態を打破したのは、当時の社長による「もっと専門家の知見を社内に取り入れろ。外と繋がれ」という戦略的な号令だった。

これは単なる指示ではなく、制度的なサイロを破壊せよという経営トップからの強いメッセージだった。

このニーズに対し、Setouchi-i-Base が提供した価値は、高額なコンサルティングではなく、共に課題に向き合う「一緒に伴走支援というか、一緒にやってくれる存在」というパートナーシップだった。処方箋を渡すコンサルタントではなく、共に悩む仲間を求めていた同社にとって、この支援形態は完璧に合致した。

この新たな連携がもたらした化学反応を象徴するのが、クラフトビール開発という異色のプロジェクトだ。社内の新規事業コンペから生まれた「本業から最も離れた意見」が、クラフトビール作りだった。

当初、多田さんは、これを Setouchi-i-Base に正式に相談するつもりはなかったという。しかし、コーディネーターとの何気ない雑談の中でこのアイデアを口にした途端、事態は急展開する。

「うち(の利用者)にクラフトビールを作ってる会社がいらっしゃって…」。この一言が、即座のマッチングに繋がった。エンジニアリング企業がクラフトビールを開発するという、予測不能な異業種連携が生まれた瞬間である。これは、Setouchi-i-Base が意図的なマッチングだけでなく、偶発的なコミュニケーションからいかにイノベーションを誘発する「場」として機能しているかを明確に示している。

【個人事例】コーディングで挫折、Canva講師で開花 -「得意」を見極めるキャリア転換術

スキル習得の過程で誰もが経験しうる挫折。しかし、その経験は終わりではなく、新たな市場機会の発見に繋がりうる。クリエイター養成講座での苦悩を乗り越え、自分らしいキャリアを切り拓いた大西麻里さんの物語は、市場のニーズに合わせて自らの価値を再定義する、マーケット主導のキャリアアダプテーション(市場主導のキャリア適応)の好例だ。

彼女の挑戦は、2022年のクリエイター養成講座への参加から始まった。

ホームページ制作を学ぶ中で、コーディングという大きな壁に直面。「コーディングが難しくて、結構毎晩泣いてました」と語るほどの絶望的な状況だった。しかし、キャリアが頓挫しかけたその時、転機は訪れる。講座後の相談で、コーディネーター(梅澤さん)がかけた何気ない一言だった。コーディングに苦しむ彼女が、一方でデザインツール「Canva」を使いこなしていることに着目したのだ。

この会話をきっかけに、彼女はコーディングという道を潔く諦め、自身の「得意」を活かせるCanva講師へと戦略的な方向転換を遂げた。これは単なる個人の選択ではない。自身の強みを冷静に分析し、需要のある市場へとスキルセットを再配置する、巧みなキャリア戦略である。

彼女の事業家としての慧眼は、さらにその展開に見られる。

「高松の方ではチャンスはあると思うんですけど、西の方ではチャンスがない」

彼女は、地域による学びの機会格差という、見過ごされがちな市場の空白を発見。自ら「西の方で講座開催してみよう」と行動を起こしたのだ。

特に「お子さんと一緒に参加できる」という形式は、子育て中の母親が抱える参加のハードルを劇的に下げた。これは、特定の顧客層が抱える具体的な課題を解決する、ニッチながらも持続可能なマイクロビジネスモデルの創出に他ならない。

【起業家事例】アイデアを事業に変える「OS」 – 地域資源を収益化する起業家の視点

起業のきっかけは、壮大なビジョンだけではない。吉鷹知美さんの物語は、「食洗機が欲しい」という極めて個人的な動機が、いかにして地域経済を活性化させるビジネスポートフォリオへと発展したのか、その驚くべきプロセスを教えてくれる。

彼女が起業家支援プログラム「瀬戸内チャレンジャーアワード」に応募した当時、世はコロナ禍の真っ只中。小さい子どもを抱え、家で過ごす時間が増えるにつれて、家事の負担も増えていった。きっかけは、そんな日々の暮らしから生まれた、夫とのこんなやり取りだった。

「もうこれ食洗機買おうよって言ったら、置き型のやつで10万ぐらいするねって言って、俺に10万くれたら一生皿洗いするって言ったんです。」

この「10万円の食洗機購入資金」を得たいというパーソナルな思いから、彼女の挑戦は始まった。

賞金10万円で食洗機を買おうという動機で参加した彼女に、当初、起業の意志はなかったという。しかし、プログラムを通じて彼女が手にしたのは賞金ではなかった。それは「アイデアをビジネスに変えていくっていう、このサイクルをこう、体の中にインストールされた」こと、つまり事業構想力というOS(オペレーティングシステム)だった。

この「OS」を搭載した彼女は、地域の未活用資源を次々とビジネスチャンスに変えていく。まさに地域資源のマネタイズ(収益化)におけるマスタークラスだ。

まず、当初のアイデアであった子育て支援拠点「manowa.」を開設。

すると、この場所が新たな情報ハブとなり、次なる事業の種が生まれる。

利用者である地元農家との会話から、特産品だが廃棄も多いパセリの鮮やかな緑色に着目し、キャンドルの着色料として活用するアイデアを事業化。

さらに、牡蠣養殖で廃棄される殻を砕き、キャンドルのテクスチャーとして利用するなど、価値がないと思われていたものに新たな価値を見出していく。

その連鎖は止まらず、100年続く豆腐店や伝統的な白下糖といった地域のレガシー資産とも連携し、新商品を開発。彼女の活動は、一つの拠点を中心に、地域の人、産物、課題が有機的に繋がり、相互に価値を高め合うローカルサプライチェーンを構築する、地域経済活性化の力強いモデルとなっている。

三者三様の成功譚には、実は共通する成功法則が隠されている。

次に、Setouchi-i-Base がなぜこれほどの化学反応を生むのか、その構造を解き明かす。

なぜ Setouchi-i-Base から新たな挑戦が生まれるのか?

これまで見てきた3つのケーススタディは、立場も挑戦の内容も全く異なる。しかし、その背景には Setouchi-i-Base ならではの共通した価値が存在する。ここでは、イノベーションを生み出す「エコシステム」の本質を3つの要因から分析する。

「相談してみよう」から始まる、心理的安全性の高さ

多くの人が最初の一歩をためらうのは、「こんなことを相談していいのだろうか」という不安からだ。

しかしSetouchi-i-Baseでは、専門家への相談が、一方的なコンサルティングではなく、仲間として「一緒に悩む」ところから始まる。この心理的なハードルの低さが、多田さんのように社外に相談する文化がなかった組織や、大西さんのように挫折を感じていた個人にとって、行動を起こすための重要なトリガーとなっている。

人と人が繋がる「コミュニティ」の力

Setouchi-i-Baseの価値は、コーディネーターによる意図的なマッチングだけに留まらない。利用者同士の自発的な繋がりが、新たな価値を生み出す土壌となっている。

起業家である吉鷹さんは、その重要性をこう語る。

「日々こう支えてもらえるのは、やっぱそういうのに出たOBの仲間たちとかと本当しょうもない、なんか、もうこんなことがあって『わかるわかる』って。ただそれだけでもう一緒に頑張ろうね、みたいな」

専門家からの厳しいフィードバックだけでなく、同じ挑戦者同士で悩みを分かち合い、共感から相互扶助へと昇華するピアサポートの存在が、孤独になりがちな挑戦者の心を支えているのだ。

予測不能な出会いが化学反応を起こす

タダノエンジニアリング社のクラフトビール事例は、この拠点の「場の力」を象徴している。目的を持って探すのではなく、何気ない雑談や交流の中から偶然の出会いが生まれ、それが異業種連携や新規事業へと発展する。このような幸運な偶然が単発の奇跡ではなく、頻繁に起こる仕組み化された環境こそが、Setouchi-i-Baseが単なるコワーキングスペースではなく、イノベーションハブたる所以である。

あなたの挑戦の始まりも、ここから

5周年の節目に語られた3つの物語は、Setouchi-i-Base が単なる物理的な場所ではなく、挑戦する人々が集い、互いに刺激し合い、成長していく生きたエコシステムであることを明確に示している。

登壇者たちの挑戦は、まだ終わらない。彼らの視線は、すでに未来へと向いている。

「この5年でさらにまた伝説を重ねたい」と、さらなる企業変革を誓う多田さん。

「学びたいって思った時にすぐに手を差し伸べていけるような存在になりたい」と、地域への貢献を見据える大西さん。

「manowa. に来たら、一緒になんかができるかもしれないっていうような風に思ってもらえるように」と、自らの拠点を地域の可能性の中心にしようと語る吉鷹さん。

彼らの物語は、特別な誰かのものではない。この記事を読んで、何かを始めたい、誰かに相談したいと感じたなら、次の一歩を踏み出すのはあなただ。Setouchi-i-Base の扉は、新たな挑戦者をいつでも歓迎している。あなたの「挑戦の始まり」も、ここから生まれるかもしれない。